|

隔開空間的門和門。這些“建築工具”是每天多次打開關閉,沒有不碰的日子,頻繁使用的建築裝置。神社佛閣等文化財產建築物的建築材料,即使經過了數百年,仍持續發揮著作用。其持久的秘訣是什麼? |

|

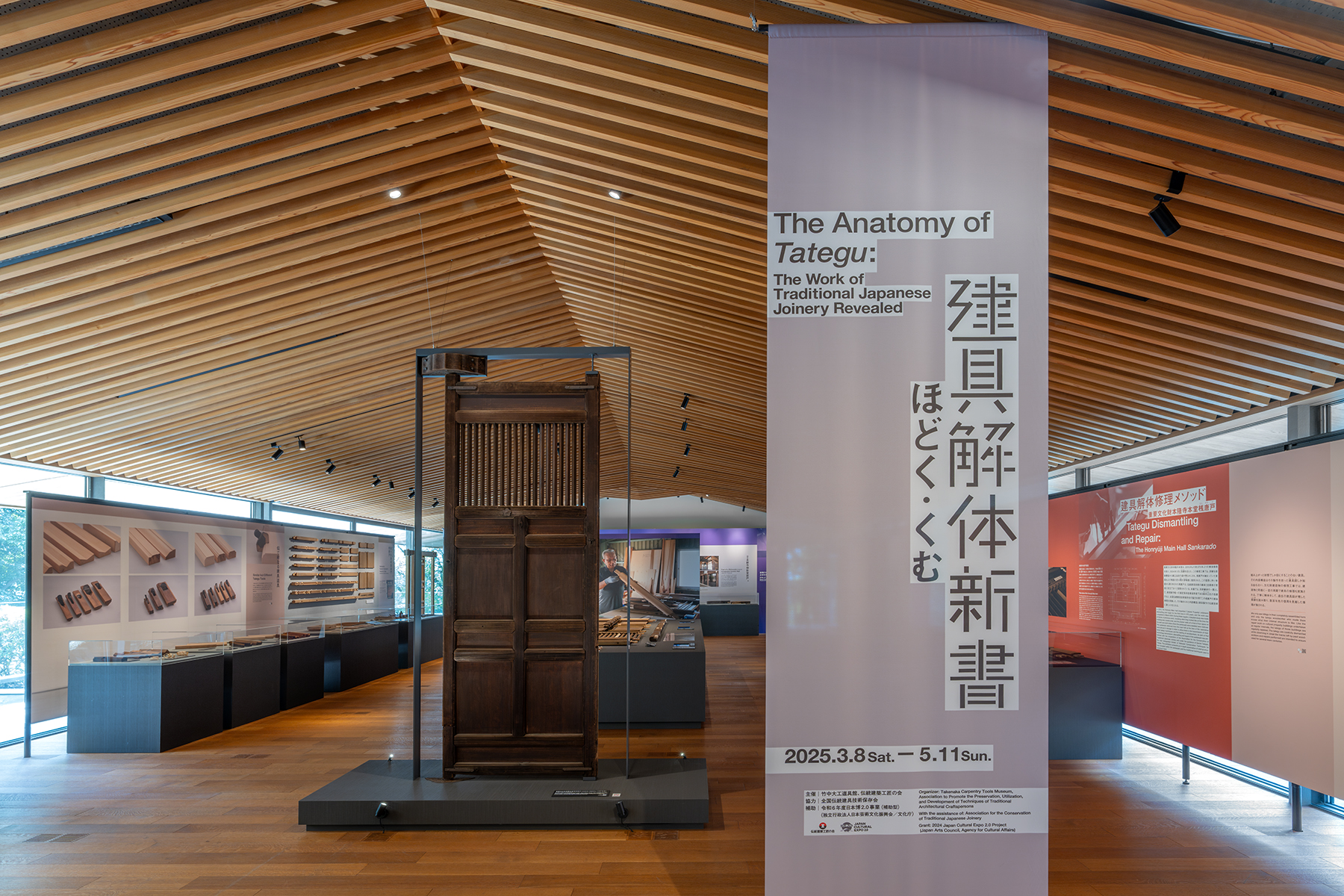

會場是竹中大工道具館的1F大廳。為了能仔細觀看傳統建築細節中隱藏的各種技能,我們將其打造成了一個舒適的展示空間。本次展覽除了日語、英語的解說外,還準備了QR碼讀取的多語言(南韓、簡體華語、繁體華語、Français、Deutsch)的解說(日本博2.0輔助事業)。 |

|

在會場迎接的是高約2.8米的棧房唐戶。是在重要文化遺產建築物中實際使用的門。儘管經歷了300多年的風雨,但仍守護著佛堂的門。一邊盯著門一邊緬懷其漫長的歷史,對其深奧的魅力不是很有興趣嗎。請一定要在會場品嘗一下只盯著門看的稀有經驗。 |

|

在會場中央,在4.6m×2.4m的巨大桌子上,按照展覽會標題“解體”了門。會場正面的棧房唐戶,雖然是一扇簡單的門,但實際上由40個部件構成。 |

|

在實際的修理中,為了不知道修理了哪裡,進行了古色的加工,這次特別是在知道修理處的狀態下進行展示。除了通過貼身採訪拍攝的實際拆卸修理影像外,還可以從多方向看到平時看不到的建築物的內部構造和精致的修理技術。 |

|

從事國寶和重要文化遺產建築物的建築材料修復工作70多年的建築師鈴木正先生,介紹了至今為止遇到的建築材料中使用了最高峰技術的舞良戶和明拉門。可以看到只有負責製作的建築師才能知道的秘密技能。 |

|

厚度為6mm的板上安裝了直徑3mm的竹子合釘等,為了不讓門窗產生歪斜和彎曲,下了很大功夫。如果發生歪斜的話,不僅會對日常使用產生不便,還會傷害貼在門後面的重要隔扇畫。在看不見的地方盡全力,可以感受到建築師工匠靈魂的美麗。 |

|

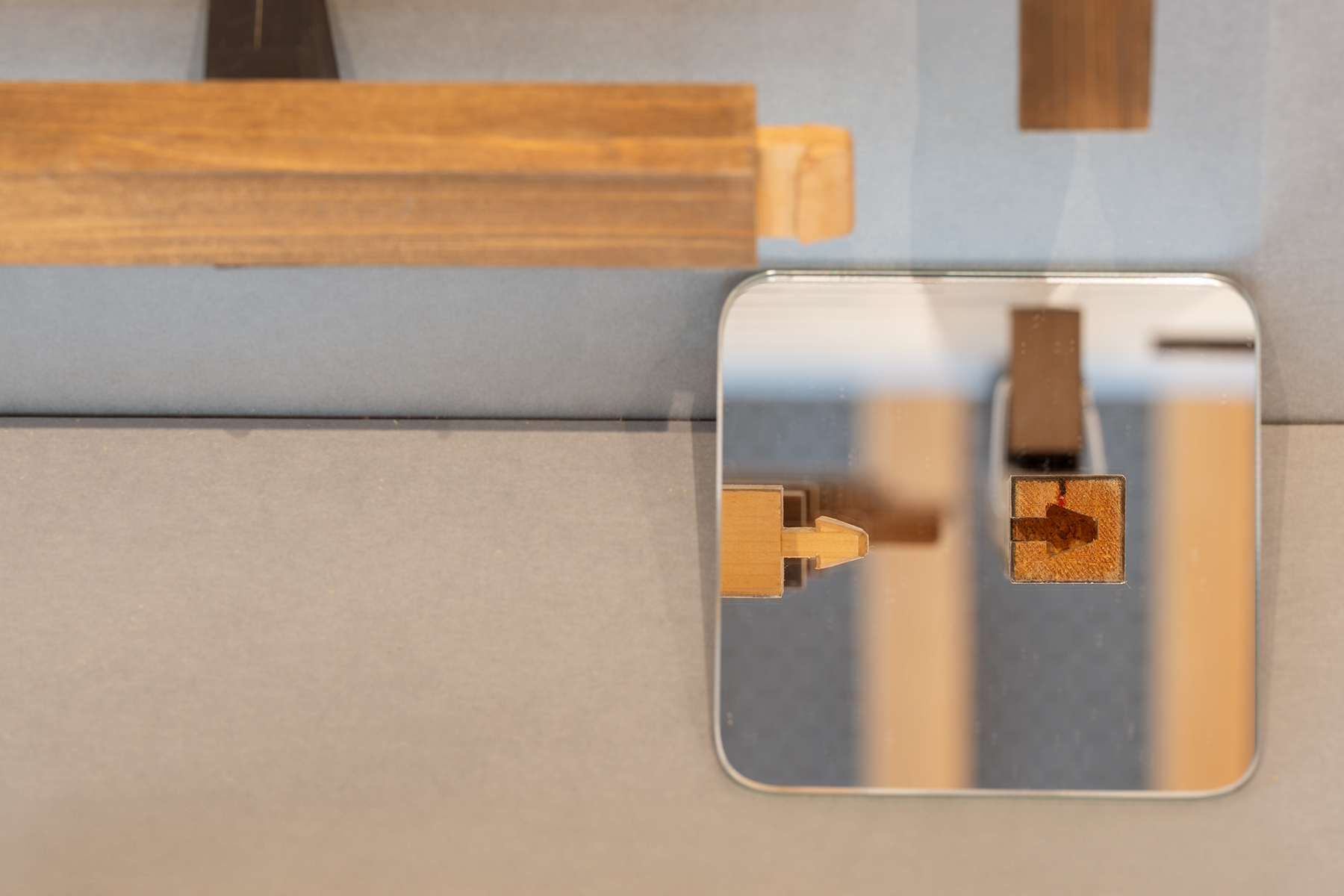

門下放著鏡子。請看一下刻有精巧的洞穴。 |

|

展示了國寶本願寺御影堂窗門的最初材料(1636年)。從1999年開始歷時10年進行的實際修理影像一起,可以近距離看到建築設備修復的技術。 |

|

從連細節都不偷工減料、細膩的修理的每一個痕跡中,傳達了當初守護木材流傳後世的熱情。 |

|

這是從江戶時代前期的窗門發現的仕口復原模型。即使是同一棟建築物的建築材料,拆開後也隱藏著各種各樣形狀的hozo。在由垂直交匯構成的建築材料中,沒想到曲線被隱藏著,真是太吃驚了。為了考慮使用的人、場所,使之具有耐久性,在看不見的部分下費工夫做好工作。這是一個可以窺見施主與工匠之間的關係的深厚絕品。 |

|

這裡的棧唐戶(復原)是鈴木正先生遇到的建築物中使用了最高難度的技術。 |

|

拆開這個棧房唐戶後,建築物裡收納的整潔的建築材料中會出現難以想象的複雜動作。為了忍耐數百年的使用,一個hozo的形狀,一個小孔的寬度,一個過去的建築師精心設計製作的完成型。 |

|

在復原模型製作中使用的道具和工作影像的同時,可以看到繼承下來的手工工作。 |

|

展示鈴木正先生的刨子。因為是不允許輕微誤差的建築工具的世界,所以即使看起來很相似也是完全不同的道具。 |

|

特別是堂宮的建築材料,不能像成品一樣設計,也不能有相同的尺寸。隨著現場的重疊,自己製作、改造,種類增加無數也是門窗道具的特徵。 |

|

在Hazuon的角,可以實際觸摸展示中介紹的仕口模型。這次我們用丙烯酸製作了一部分模型。請一邊拿著霍佐納入霍佐孔的樣子,一邊檢查打楔子時的霍佐形狀的變化。 |

|

| 在展示各處設置的監視器上除了可以看到短影像外,在地下2樓的影像角,可以在60英寸的大畫面上仔細觀看重要文化遺產黃梅院正殿的舞良戶的技法。另外,可以在官方Instagram上看到本次展覽設置中拍攝的照片和影像。請務必觀看“綑綁”展品的樣子。 ●官方Instagram在這裡➡準備 |

|

| <影像作品> ・重要文化遺產黃梅院正殿舞良戶的技法(28分鐘|2022) ・重要文化遺產黃梅院正殿舞良戶的技法(短縮版)(1分55秒|2022) ・國寶本願寺御影堂窗門的修理(6分30秒|2009) ・棧唐戶解體(1分25秒|2025) ・軸心維修(1分37秒|2025) ・倒角和臨時組裝(1分25秒|2025) ・製作連子的加工和舊顏色(1分30秒|2025) |

|

| (學藝員・舟橋知生) |